Graduiertenkolleg Urbane Grüne Infrastruktur

Das Ziel dieses Graduiertenkollegs ist es, junge Nachwuchsforscher*innen zu inspirieren und auszubilden, um neuartige Lösungen für Urbane Grüne Infrastrukturen (UGI) zu entwickeln. Durch die Entwicklung von Netzwerken aus grünen und blauen Freiräumen mit vielfältigen Ökosystemleistungen sollen die Nachhaltigkeit, Resilienz und Lebensqualität von Städten verbessert werden.

Stadtoasen

Das Ziel des Projektes ist es zum einen zu untersuchen, welche Effekte von Stadtoasen auf die unmittelbare Umgebung und die menschliche Gesundheit ausgehen können und welche Vegetationsstrukturen sich als vorteilhaft für die gesundheitliche Vorsorge und das gemessene und gefühlte Mikroklima innerhalb der Stadtoasen herausstellen. Zum anderen sieht das Projekt vor auf Basis der Ergebnisse zielorientierte Handlungsempfehlungen für die zukünftige Grünflächenentwicklung in Städten abzuleiten.

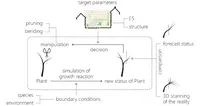

Urban Green Systems 4.0

Das Forschungsziel ist es, die komplexen Dynamiken des UGS-Designs und des Pflanzenwachstumsmanagements durch eine neuartige Kombination aus funktionalem Entwurf (performance oriented design), 3D-Scannen und Simulationen zu adressieren. Wir entwickeln einen Rahmen für einen neuartigen Workflow, der generative und analytische rechnergestützte Methoden und entsprechende Planungswerkzeuge mit einem geeigneten System zur Entscheidungsfindung (decision support system) verbindet.

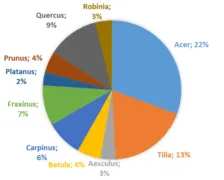

Interaktiver Leitfaden „Stadtbäume im Klimawandel“

Ein Online-Simulationsmodul zur Bestimmung des Wachstums und der Ökosystemleistungen der am häufigsten vorkommenden Baumarten in bayerischen Städten.

Klimaschutz und Grüne Infrastruktur in der Stadt

Klimaschutz durch grüne Infrastruktur: Wie kann dem Klimawandel entgegengewirkt und die Resilienz bayerischer Städte in Bezug auf Klimaänderungen verbessert werden? Dies wird durch Fallstudienuntersuchungen in Stadtquartieren und der Betrachtung des Zusammenwirkens von Ökosystemdienstleistungen, Energieeinsparungen auf Gebäude- und Nachbarschaftsebene sowie erneuerbarer Energien erforscht.

Anwendung der Methode Animal-Aided Design

Die Funktion der Städte als Rückzugsraum vieler Tierarten wird durch den Klimawandel noch bedeutender.

Animal-Aided Design beschäftigt sich mit der Schaffung geeigneter Rückzugsräume für Tierarten im Rahmen einer auf Klimawandel ausgerichteten Planung. Dies wird anhand von Praxisbeispielen erforscht.

100Places:M

Wie können öffentliche Plätze zukünftig aussehen? Durch die Untersuchung 100 öffentlicher Plätze Münchens und der Analyse des Wirkungsgefüges von Klimawandel, Wärmeinseleffekt sowie der Gestaltung, Nutzung und Aneignung öffentlicher Plätze soll dieser Frage im Rahmen des Projekts nachgegangen werden.

Klimaerlebnis Würzburg (KEW)

Städte zeichnen sich gegenüber ihrem Umland durch ein eigenes Klima aus. Am Fallbeispiel Würzburg wird anhand von mehreren Standorten im Stadtgebiet untersucht, inwieweit sich das Klima eines Standorts in Abhängigkeit von Baumbestand und Stadtraumtyp unterscheidet und inwieweit sich Stadtbäume und Kleinklima gegenseitig beeinflussen.

Bunte Bänder für unsere Städte in Zeiten des Klimawandels

Das stetige Wachstum vieler Städte und die steigende Flächenversiegelung im ländlichen Raum verändern die Landschaft und die Lebensräume vieler Tier- und Pflanzenarten. Das Projekt erforscht deshalb die Biodiversitätsaspekte von städtischem Grün, dessen ästhetische und raumordnende Aufgaben wie auch dessen Funktion der Klimaregulation.

KlimaKübelBäume

Das Forschungsprojekt verfolgt das Ziel, bestehende Wissenslücken in Bezug auf die klimatische Wirkung und die Wachstumsbedingungen von Bäumen in Pflanzgefäßen zu schließen, um zukünftig Bäume in Pflanzgefäßen fachgerecht zu pflanzen und als stadtklimatisch wirksame Maßnahme nachhaltig einsetzen zu können.

Leistungen von Stadtgrün

Die Gestaltung von öffentlichen Plätzen und Grün orientiert sich bisher mehr an Ästhetik. Jedoch stellt uns der Klimawandel vor Probleme, der thermische Komfort des Menschen ist an versiegelten Plätzen oft mangelhaft. Mit zwei Modellierungsansätzen werden die Leistungen von grünen Infrastrukturen ermittelt, ebenso die Auswirkungen von Veränderungen hinsichtlich Klima und Platzstrukturen simuliert.

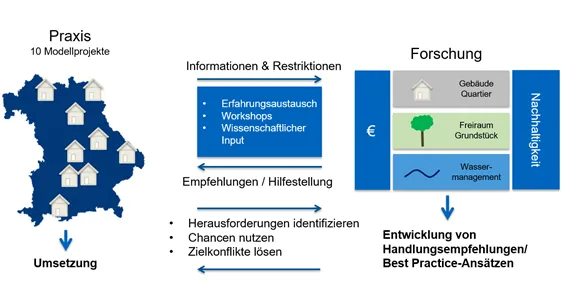

Begleitforschung zum Modellvorhaben des Experimentellen Wohnungsbaus „Klimaanpassung im Wohnungsbau"

Klimaschutz spielt in der heutigen Baupraxis eine wichtige Rolle, Richtlinien tragen zur Senkung des Energieverbrauchs und CO2-Emissionen von Gebäuden bei. Klimaanpassung fließt dabei kaum in Planungsprozesse ein. Dieses Projekt befasst sich mit der Erforschung der Wechselwirkungen und Identifizierung von Synergieeffekten von planerischen Maßnahmen zur Verbesserung des Mikro- und Makroklimas in Städten (mit Gebäuden, grüne Infrastrukturen) und von Strategien zur von Regen- und Grauwassernutzung.

Multifunktionale Versicherungsmulden im Siedlungsraum

Städte erfahren derzeit ein überdurchschnittliches Wachstum. In Ballungszentren kommt es oft zu starken Nachverdichtungen, Erschließung neuer Baugebiete und Reduzierung innerstädtischer Grünflächen. Auch nehmen im Klimawandel Häufigkeit, Dauer und Intensität von Wetterextremen zu. Damit wird die Regenwasserbewirtschaftung vor große Heraus- forderungen gestellt. Als vielversprechend für die naturnahe Bewirtschaftung von Niederschlagsabflüssen im Siedlungsbereich werden begrünte oberirdische Versickerungsmulden erachtet.

Nachverdichtung im Kontext des Klimawandels

Städte sind für Klimawandel sehr vulnerabel. Nachverdichtung sollte deshalb ganzheitlich, klimaresilient und ressourcenschonend geplant und durchgeführt werden. Mit 3D-Stadtmodellen werden Simulier- ungen und Visualisierungen entwickelt, die in kommunalen Abwägungsprozessen die Bewertungen von Planungsalternativen erleichtern.

Animal Aided Design III - Monitoring und Evaluation

Im Rahmen eines Forschungsprojekts – Animal-Aided Design – wurde eine Strategie zur Klimaanpassung und zum Biodiversitätserhalt in München getestet. Im aktuellen Projekt wird eine Erfolgskontrolle erforscht, ob sich Tiere durch die Methode AAD in Planungen bis hin zur Realisierung einbeziehen lassen und ein Beitrag zur Anpassung von klimasensitiven Bereichen an die Folgen des Klimawandels geleistet werden kann.

Klimabiomonitoring mit Flechten in Bayern

Flechten sind Lebensgemeinschaften aus Pilzen und Algen oder Cyanobakterien, die an Baumrinden, Gestein oder auf dem Erdboden siedeln. Durch ihren direkten Kontakt mit der Atmosphäre, ohne schützende Wachsschicht wie bei Höheren Pflanzen, reagieren sie äußerst empfindlich und relativ früh auf Änderungen von Temperatur und Luftfeuchte. Mit dem Klimawandel ändert sich daher auch die Diversität der Flechtenpopulation, mehrere Arten sind als Klimawandelzeiger eingestuft.

<<mehr>>

Asiatische Tigermücke in Städten

In diesem Forschungsprojekt soll der aktuelle Wissensstand zu Ae. albopictus im urbanen Raum zusammengefasst werden, mit dem Ziel, eine Grundlage für urbane Klimaanpassungsmaßnahmen und deren Umsetzung zu schaffen. Diese sollen so gestaltet werden, dass sie keinesfalls die Ansiedlung der Asiatischen Tigermücke und damit die Gefahr der Übertragung von mit Ae. albopictus assoziierten Krankheiten im urbanen Raum fördern.

CUT

Das internationale Forschungsprojekt – gefördert von der DFG Nahostkooperation – beschäftigt sich mit dem Wachstum und den Ökosystemdienstleistungen von Bäumen in Städten entlang eines klimatischen Gradienten. Dabei werden die Auswirkungen des städtischen Mikroklimas auf das Baumwachstum und die damit verbundenen Dienstleistungen (Beschattung, Abkühlung, Kohlenstoffspeicherung) unter dem gegenwärtigen Klima und zukünftigen Klimawandel-Szenarien quantifiziert. Neben Städten mit temperatem Klima in Deutschland werden Städte in Israel, Palästina und Jordanien mit mediterranem und aridem Klima untersucht.

Cleanvelope

Die Juniorforschungsgruppe untersucht für typische Siedlungsstrukturen Entwurfs- und Abwägungsstrategien für effektive Solar- und Begrünungsmaßnahmen in der Gebäudehülle und die optimierte Nutzung von Solarenergie, Lastmanagement- und Speicherpotenzialen im Rahmen von Quartiersenergiekonzepten. Ein dazu entwickeltes CAD-gekoppeltes Quartiersmodell verknüpft die Sektoren Strom, Wärme und Verkehr und integriert die Simulation des Mikroklimas. Gemeinsam mit Kommunen sollen Umsetzungsstrategien entwickelt und die erarbeiteten Erkenntnisse in realen Fallbeispielen erprobt werden.

ECO+

Als Grundlage für das Forschungsprojekt ECO+ dient das Konzept „Regenerative Design“. Dieses kennzeichnet sich durch einen flexibleren Planungsansatz aus mit dem Ziel, positive Umweltwirkungen zu erzielen und Gebäude als Bestandteil der umgebenden Natur zu sehen. „Positives Bauen“ und das Konzept des Regenerative Design verstehen wir insbesondere als eine Denkweise, die weit über die Verschiebung von Systemgrenzen hinausgeht und ein holistisches Weltbild zugrunde legt, bei dem in einem ganzheitlichen Ansatz der Mensch und dessen Handlungen in Bezug zur Natur gesehen wird. Der Begriff ECO+ umfasst in diesem Zusammenhang ökologische, ökonomische und soziale Aspekte.

Grüne Stadt der Zukunft

Im Rahmen des Verbundprojektes wird angestrebt, Städte bei der Erreichung ihrer langfristigen klimapolitischen Ziele zu unterstützen und die Entwicklung klimaresilienter Quartiere zu fördern. Neben der Weiterentwicklung vorhandener Klimaschutz- und Klimaanpassungsstrategien liegt vor dem Hintergrund des Klimawandels der Fokus vor allem auch auf der Berücksichtigung von Grün- und Freiflächen, die aufgrund der steigenden Bevölkerungszahlen extrem unter Druck stehen.

Wiederverwendung von Ziegelbruch als Substrat für Deponieabdeckungen und Baumpflanzungen

Das Ziel des Forschungsprojektes ist es Ziegelbruch wiederzuverwenden, indem man ein neuartiges Pflanzsubstrat daraus entwickelt. Dieses Substrat soll durch die Ziegelzugabe Feuchtigkeit und Nährstoffe besser speichern. Durch Gewächshausversuche mit Wildpflanzensaatgut und Kulturpflanzensaatgut sowie jungen Bäumen soll die Wirkung von Ziegelbeimengungen untersucht werden. Pflanzenarten für das Experiment sind Arten der Glatthaferwiesen und die Stadtbaumarten Acer platanoides und Tilia cordata. Aus den Versuchen wird abgeleitet, welche physikalisch-chemischen Vorbehandlungen von Ziegeln geeignet sind und wie hoch der Anteil der Beimengung sein kann.

Renaturierung von Artenvielfalt und Ökosystemleistungen urbaner Landschaften zur Verbesserung der Klimaresilienz und Invasionsresistenz

Grüne Infrastruktur in Städten hat eine große Bedeutung bei der Abschwächung negativer Folgen des Klimawandels, da sie die Durchschnittstemperaturen senkt und die Luftfeuchtigkeit erhöht. Weitere Ökosystemleistungen sind Wasserretention bei Starkregen, Verminderung von Erosion, Bindung von Kohlenstoff und Nährstoffen sowie eine Förderung der Biologischen Vielfalt. Zudem begünstigt grüne Infrastruktur die Erholung der Stadtbewohner. Wichtige Herausforderungen bei der Gestaltung solcher Grünflächen sind Resilienz gegenüber extremer Witterung, Resistenz gegen invasive Fremdarten und ein günstiges Kosten-Nutzen-Verhältnis.

INTERESS-I

Zur nachhaltigen Verbesserung des Stadtklimas bedarf es des Erhalts und des Ausbaus grüner, aber auch blauer Infrastrukturen. Daraus resultiert ein erheblicher Mehrbedarf an Wasser im Verlauf der Vegetationsperiode und insbesondere während hochsommerlicher Hitzewellen. Alternative Wasserressourcen müssen erschlossen, ihre Eignung für die Bewässerung ermittelt, Speichermethoden erprobt und neue Formen des öffentlichen Grüns entwickelt werden. Das Projekt „Integrierte Strategien zur Stärkung urbaner blau-grüner Infrastrukturen“ INTERESS-I stellt diese Herausforderung in den Mittelpunkt und untersucht die Erfolgsbedingungen und Hemmnisse für eine integrierte urbane blau-grüne Infrastruktur am Beispiel Stuttgarts und Frankfurts.